监管框架的交叉点:从“碳成本”到“全生命周期”

CBAM的核心是通过征收碳关税拉平进口产品与欧盟本土产品的碳排放成本,覆盖钢铁、铝、水泥等高碳行业,要求企业核算直接排放并支付差价。而新电池法则从产品准入维度,要求电池制造商披露从原材料开采到回收的全生命周期碳足迹,并设定回收材料比例、数字护照等硬性指标。两者的叠加意味着:出口欧盟的电池产品,既需承担生产原材料的CBAM碳税,又需满足电池本身的碳足迹限值。

例如,动力电池的铝外壳若来自中国高碳排工艺,其生产环节的碳排放将被纳入CBAM征税范围;同时电池整体碳足迹若超出欧盟分级限值,则无法进入市场。这种“双重核算”机制,迫使企业从单一环节减排转向全链条协同优化。

产业链的“蝴蝶效应”:从电芯厂到矿产供应商

两项法规的叠加效应,正沿产业链逐级传导。以锂电池为例,新电池法要求电芯厂追溯钴、锂等原材料的开采地环境数据,而CBAM则对电池生产所需的钢铁、铝等材料的碳排放征税。这意味着:

上游压力剧增:矿产供应商需提供碳排放证明,冶炼厂需优化工艺以降低直接排放;

中游技术壁垒:电池制造商需整合供应链数据,采用绿电生产,并投入成本搭建数字护照系统;

下游市场风险:若任一环节不达标,可能导致产品被欧盟海关扣押或加征关税,削弱价格竞争力。

内蒙古某零碳产业园的案例显示,通过绿电直供和产业链集群,企业可将电池生产碳强度降低至欧盟标准的1/3,但此类模式对能源结构、区域配套要求极高,难以快速复制。

合规挑战:标准差异与数据鸿沟

尽管两项政策均以“减碳”为名,但实际操作中,中欧标准差异成为最大障碍:

碳核算方法分歧:CBAM仅核算直接排放,而新电池法要求覆盖间接排放(如电力碳足迹)。欧盟采用“电网平均值”计算电力排放,但中国区域电网因子差异大,统一采用全国均值可能高估实际碳强度;

数据可信度难题:新电池法要求第三方认证碳足迹报告,但中国部分企业缺乏符合欧盟认可的核查机构资源,自主搭建系统成本高昂;

政策动态调整:CBAM过渡期内规则多次修订(如2025年新增50吨豁免阈值),企业需持续跟踪政策变化,灵活调整合规策略。

破局路径:从被动合规到主动引领

面对叠加监管,中国企业需跳出“应对式整改”思维,转向系统性布局:

绿电替代与技术升级:在内蒙古、青海等绿电资源丰富地区布局产能,同时研发低碳冶炼、回收提纯等核心技术,降低直接排放;

供应链数字化整合:通过区块链技术实现矿产来源、生产能耗等数据透明可追溯,为电池护照和CBAM申报提供底层支持;

推动中欧标准互认:积极参与国际碳核算方法研讨,推动中国电网因子、回收工艺等标准纳入欧盟认可范围,减少合规成本;

政策工具协同:利用国内碳市场与绿电交易机制,将碳成本内部化,避免双重征税。

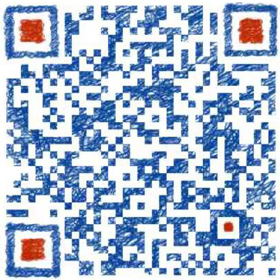

友情链接: 上海楠贝企业管理咨询中心 |

2026 © 上海楠贝企业管理咨询中心 版权所有 全国咨询服务热线:13810406181 沪ICP备17012129号